アシェラとは何だったのか(1) [最近の論文]

アシェラとは何だったのか(1)――一神教成立によって放逐されたもの

20世紀後半の旧約聖書学は、古代のイスラエルの民の一神教的信仰形態の起源を尋ねるという形をとりながら、その元来の信仰形態がおよそ一神教的ではなかったことを証拠だてるという全く異質な方向にラディカル化していったように見える。そうした方向転換を促した最大の要因とも言えるのがアシェラにかかわると思われる考古学的発見であり、アシェラをめぐる論争であった、と言って良いと思われる。アシェラをめぐる論争は、その細部には未解決の部分を多く(あまりに多く)残しながらも、基本的な部分に関しては緩やかな合意が形成されたと言えるだろう。つまり、アシェラという(像が象徴する)女神は、『旧約聖書』の記述がそう思い込ませたように、元来一神教的であったイスラエルの宗教に外部から入り込んできた異教徒の女神なのではなく、恐らくはヤハウェの配偶神であった。ヤハウェもかつては一群の神々の集まり(エルを最高神とする神々の集団)の中の一神であったのだろう。しかし、イスラエルの民の意識においてエルとヤハウェはいつの間にか混淆(融合)し、かつてエルが占めていた座にヤハウェが就いてしまった。それに応じて、かつてはエルの配偶神だったアシェラもヤハウェの配偶神へと、いわば横滑りのように移行したのだろう。こうしたことは直接証明できることではないにせよ、クンティレト・アジュルドの碑文はそのように推測するように研究者たちを強く駆り立てたのである。

このような旧約聖書学の動向を踏まえて、おらくはかつてのイスラエルの民の信仰生活に深く根ざしていた女神アシェラがたどった運命を少し跡づけてみたい。そして、そこからいかなる興味深い問題が浮上してくるのかを指摘することがこの論文の目的である。

1. 申命記的パースペクティヴ

アシェラとは何か。申命記とは何か。これらについての辞書的な説明を下す代わりに、『旧約聖書』の中から典型的と思われる箇所を引き合いに出すことが、それらの事象を理解する最も簡便な方法であると思われる。まず典型的と思われる箇所を見ることにしよう。それは『出エジプト記』の34節で、主がモーセに語りかける箇所である(訳は新共同訳による。以下すべて同じ)。

「主は言われた。「見よ、私は契約を結ぶ。わたしはあなたの民すべての前で驚くべき業を行う。それは全地のいかなる民にもいまだかつてなされたことのない業である。あなたと共にいるこの民は皆、主の業を見るであろう。私があなたと共にあって行うことは恐るべきものである。わたしが、今日命じることを守りなさい。見よ、私はあなたの前から、アモリ人、カナン人、ヘト人、ペリジ人、ヒビ人、エプス人を追い出す。よく注意して、あなたがこれから入って行く土地の住民と契約を結ばないようにしなさい。それがあなたの間で罠とならないためである。あなたたちは、彼らの祭壇を引き倒し、石柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒しなさい。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を熱情といい、熱情の神である。その土地の住民と契約を結ばないようにしなさい。彼らがその神々を求めて姦淫を行い、その神々にいけにえをささげるとき、あなたを招き、あなたはそのいけにえを食べるようになる。あなたが彼らの娘を自分の息子にめとると、彼女たちがその神々と姦淫を行い、あなたの息子たちを誘ってその神々と姦淫を行わせるようになる」(『出エジプト記』34:10~16)。

まず考慮しておくべきことは、ここで語っている者がいかなるものであるかという点である。それは「主」、しかも自らを「熱情の神」と規定する「主」である。ただし注意しておきたいのは、新共同訳が「熱情」と訳している語(qna)の英訳は例外なく“jealous”となっているということである。しかも文脈的にも“jealous”という英単語が想起させる普通の意味を生かして、ここで主は自らを「嫉妬深い神」と規定していると言うべきではないだろうか。

念のために、“qna”という語が使われている箇所をすべて見ておこう。それは、上で引用した箇所を除けば、『旧約聖書』の中でわずか5回しか登場していない。しかし使用頻度の少なさはその語の重要性を測る指標になるわけでは決してない。“qna”は『出エジプト記』の20節でかの「十戒」が語られる有名な箇所で使われているからである。それら5つの箇所を順に見ておこう。

「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。

あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたしは主、あなたの神。わたしは熱情の神である。わたしを否む者には、父母の罪を子孫に三代、四代までも問うが、わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える」(『出エジプト記』20:3~6)。

「あなたたちは注意して、あなたたちの神、主があなたたちと結ばれた契約を忘れず、あなたの神、主が禁じられたいかなる形の像も造らぬようにしなさい。あなたの神、主は焼き尽くす火であり、熱情の神だからである」(『申命記』4:23~24)。

『申命記』5:7~9。ここは『出エジプト記』の「十戒」と同じなので、引用は省略する。

「あなたの神、主を畏れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神、主は熱情の神である。あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の面から滅ぼされないようにしなさい」(『申命記』6:13~15)。

以上で判るように、“qna”は「熱情の神(al qna)」という形でしか用いられていない。文脈から判断すると、以上はすべて偶像崇拝禁止の文脈であり、偶像という形の異教徒の神々(太陽神や冥界の神々)、「周辺諸国の神々」に走ろうとする者には容赦なく鉄槌を食らわそうとする神に対する属性として“qna”が用いられていることが判る。それに対する訳語として「嫉妬深い」という語が回避されたのは、思うに嫉妬というある意味で下劣な属性を事もあろうに神に対して用いることが憚られたということも考えられるし、上の引用で明らかなようにすべてを焼き尽くす「炎」という比喩に重きをおいたためでもあっただろう。しかし、あくまで「炎」は比喩にすぎず、その比喩の本体は他の神々との共存には我慢がならないというメンタリティーである。したがって、「熱情の神」という訳は、比喩と比喩されるべきものを(おそらくあえて意図的に)混同したことに由来し、「焼き尽くす火」という抽象的な意味に希薄化することによってその語に含まれる特殊な文脈を忘却させるリスクをもつことを考えるならば、やはり「嫉妬深い神」という訳語を選ぶほうが正しいように思う。したがって、以下では「嫉妬深い神」という訳語を使うことにしたい。

「嫉妬深い神」は「わたしをおいてほかに神があってはならない」と命ずる。これは宗教的純粋性の要求であると同時に、あるいはそれ以上にイスラエル民族にとって異質なものをすべて排除し自民族固有の旗印のもとに集結させようとする自民族中心主義的な政治的イデオロギーの提唱でもあった。このようなナショナリスティックなイデオロギーは、先駆的な預言者たちによって準備されながら『列王記』、『出エジプト記』、『申命記』などに鮮明に表明されたが、それらを代表してもっとも律法的色彩の強い『申命記』の名をもってこのイデオロギーを呼ぶことが慣例になっている。たとえば、このようなイデオロギーに基づいて異民族の宗教に由来する偶像を破壊しそれに仕える人々を放逐する運動がたびたび行われたのだが、その中で徹底性において際立っていたヨシア王の改革が「申命記改革」と呼ばれているのが典型的な例である。

「嫉妬深い神」のもとで語る宗教指導層にとって、他民族の神々やそれをシンボライズする偶像を祀るのは、「十戒」の最初の戒めに背くという意味で最も重大な罪ということになる。しかし、なぜそこまで他民族の神々に信を置くことを問題視するのかという(素朴な)疑問を抱く人も多いはずだ。そのことに対するアプリオリな理由は存在しないと思う。むしろ、「十戒」的な律法は、相次ぐ政治的混乱(それはやがて国家の消滅、バビロン捕囚、民族消滅の危機につながって行くのだが)という憂慮すべき結果が引き起こされてしまった時点から回顧的に見て、そうした事態を引き起こしてしまったのは他民族の神に走ったイスラエルの民の軽信の故だということを前提にしたうえで、「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない」と戒めるのである。『旧約聖書』を最終的に完成させた者とっては、イスラエルの民の国家が消滅したということは所与の事実であったから、『旧約聖書』は消滅の物語りという意味合いを持っていた。したがって、それはまず最初に消滅の原因を語らなければならなかった。アダムとイヴが蛇に唆されて神の言いつけに背き木の実を食べることによって楽園から追われるという寓話から『旧約聖書』が始まるのは、聖書編纂者が国家消滅の最も遠い遠因を示唆したかったがためである。しかし同時に、国家消滅・民族四散からの解放の途も示唆されていた。聖書編纂者たちは、その途をモーセによるエジプト脱出という過去に投影したのである。もっともこの出来事は決して過去の出来事としてのみ描かれたわけではない。モーセは約束の地を前にして死ぬ。約束の地に戻るという大事業はまだ未完のままであったし、しかもその事業が果たされるには厳しい条件が課されていた。すべての国民が主との契約を厳密に守って暮らすような「祭司の王国」が成立しなければならないというのであるが(『出エジプト記』19:6)、この不可能とも見える要求こそが申命記的な理想であった。

以上述べたような歴史観や律法上の理想が『旧約聖書』のバックボーンをなしていることは確かだが、しかしそこからそれらがイスラエル民族における唯一の考え方であったという結論が自ずと出てくるわけではないし、またそれがイスラエルの伝統の唯一正当な継承者であったということも直ちに帰結するわけではない。それは、イスラエルの変転する宗教的・政治的な諸党派の中の(確かに、有力ではあっただろうが)一派にすぎなかった。また特に、歴史に関わる記述においては、『出エジプト記』が典型的に示しているように、『旧約聖書』には「歴史の書き換え」に満ち溢れている。あるべき未来を過去に投影したり、未来の出来事から過去を解釈したりといった歴史に対する作為的な姿勢が全編に見られるために、申命記的な理念に関わる限りでの歴史叙述には特段の注意と用心が必要である。それは、自己の理想に合致しないものは容赦なく多民族のものの方に放擲しようとする。懐疑的な見方をとる研究者の中には、申命記的歴史観はかえって自民族の過去を一面的なものに歪曲してしまったという捉え方をする者もいる。おそらく「アシェラ」の運命もそのような観点から見られなければならないのである。

「アシェラ」の方に視線を移す前に、もう一つ引用をしてみることにしよう。北イスラエル王国滅亡前後という文脈において、主の命令(申命記的理想)に対してかたくなに耳を傾けようとしない人々を弾劾するという意図が込められた箇所を見てみよう。

「彼らは主の掟と、主が先祖たちと結ばれた契約と、彼らに与えられた定めを拒み、空しいものの後を追って自らも空しくなり、主が同じようにふるまってはならないと命じられたのに、その周囲の諸国の民に倣って歩んだ。彼らは自分たちの神、主の戒めをことごとく捨て、鋳像、二頭の子牛像を造り、アシェラの像を造り、天の万象にひれ伏し、バアルに仕えた。息子や娘に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、自らを売り渡して主のめに悪とされることを行い、主の怒りを招いた。主はイスラエルに対して激しく憤り、彼らを御前から退け、ただユダの部族しか残されなかった」(『列王記下』17:15~18)。

ここでも唯一神であるヤハウェとの契約を破り、異教徒の神々に走ったことがイスラエルの破滅の原因であるという申命記的な因果論が展開されているわけだが、ひょっとしたら実際にあったのは対外的に協調的で融和的な態度で臨もうとする派と民族的純粋性を堅持しようとする派の対立があっただけなのかもしれない。そしてそのような対立は、どのような国でもそうであるように、リアル・ポリティクスにおいてその都度どちらかの方向に決まるものでしかありえない。しかしイスラエルの国内においていずれが政治的に勝利を収めたかということは重要なことではない。その双方を含むイスラエルの民族的統一そのものが、いずれは外敵によって消滅させられたのであるから。しかし政治的に消滅の憂き目にあったとしても、宗教的には申命記の思想が残ったのである。そしてその時、目立たないが未曽有のことが生じた。古代宗教においては通念とされていた地域や文化を超える横断性を意図的に断ち切る宗教思想が文書という形で残されたからである。異質な人間の交流の過程において交換され共有されるのは食べ物のような生活必需品ばかりではない。神々も交換の対象になるのだ(1)。そこには、文化や国の違いにも関わらず人間が人間として同一であることに対する信念があったはずだが、上に掲げた『出エジプト記』34節がいみじくも指摘したように、まさにそのような信念をこそ諸悪の根源として申命記的イデオロギーは捉え、その流入を阻止しようとしたのである。しかし、これはかなり非人間的な要請であったと言うのは言い過ぎになるだろうか。

2. 再び見出された女神

そのようなイデオロギーが撲滅の対象としたものは、先程引用した『列王記下』17節によると「鋳像、二頭の子牛像、アシェラの像、天の万象、バアル」である。その前後の文脈をみると、イスラエルの民は「主が先祖たちと結ばれた契約」を無視して、「周囲の諸国の民」に同調することによって、それらの神々に走ってしまったと読むように申命記の史家は誘導している。しかも周辺の諸国の民は「息子や娘に火の中を通らせ」るといった野蛮な行為や(幼児の供犠を指す)、「占いやまじない」といった非合理的な信仰にいまだすがっていることを嘆き悲しむのだ。

だが、このような記述が正鵠を得ているとすれば、イスラエルの民の「先祖」が神と交わした契約にはそもそもの始めからそのような残忍な行為や不合理な信仰はなかったはずであるが、これは容易く反駁できる。「幼児を犠牲にする」という習俗を背景にしなければアブラハムとイサクのエピソードは意味をなさないだろうし、『出エジプト記』13節の「初子の奉献」の命令も全く中に浮いてしまう。『創世記』の族長やモーセは、しばしば呪術を思わせる小道具を手にしていた(蛇が巻きついている杖を手にもつモーセ)。

「仔牛像」はきわめて深刻な事態をしばしば引き起こした。イスラエル王国分裂の張本人であるヤロブアムは「金の小牛を二体造り、人々に言った。「あなたたちはもはやエルサレムに上る必要はない。見よ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神である。」」(『列王記上12:28』)。『出エジプト記』32節の「金の小牛」のエピソードにもほぼ同じ発言(こちらは、アロンの口から発せられたものだが)が見られる)。おそらく、『列王記下』17節には矛盾が深刻な形で露呈しているように思われる。一方で、「牛」とは太古からの宗教的儀式の中心にある存在であり、供犠とそれに続く饗宴に無くてはならないものであった。他方で、申命記の史家は古く非合理な要素を排除しようとして供犠や占いやまじないを排撃しようとする。それはマックス・ヴェーバーが読み取ろうとしたように「魔術からの解放」、あるいは「合理化」のプロセスの端緒であったかもしれないが、ここで肝心なのはそうした考え方が後発のものであるということだ。しかし、申命記の史家はこの合理化の態度を「先祖」と神との契約に由来するものとなし、伝統的な祭儀中心の宗教生活を、歴史から追放して空間的に「周辺諸国」に割り振ってしまった。だが、葛藤はイスラエルと周辺諸国の間にではなく、イスラエル国内に間違いなく存在した。そして「先祖が神と交わした契約」をごく単純な意味で歴史的に考えるならば、祭儀中心の宗教こそがそれに当たるのであり、後発の合理的な宗教観はむしろそれを革新するために遅まきながら現われたと考えなければならないのである。

さて、「アシェラ」に関しても、以上のような観点から考えられなければならない。アシェラ(像)は、これまでの引用でもそうだったが、ほとんど決まってバアルとともに登場する。確かにともにウガリト神話に出てくる(女)神であるのだから、それ自体不当なこととは言えないのだが、しかしながら申命記の史家がアシェラをバアルとともに登場させたのは、それらがともに「周辺諸国」に由来することを強調することを狙ったことは明らかである。しかし、はたして「アシェラ」はイスラエル固有のものではなかったのだろうか。

ところで、これまで「アシェラ」そのものについては何も述べてこなかった。実は、それがどのようなものであるかを『旧約聖書』はほとんど具体的に語ってはいない。むしろそれに関して「造る」(『列王記上14:15』)、「立てる」(『列王記上14:23』)などの動詞が用いられていて、「アシェラの彫像を造る」(『列王記下21:7』)などの言い回しから、それは木(ナツメヤシではないかという推測が一般的)を削って造られる細長い像であろう、という程度のことしか判明していない。アシェラ像の考古学的な発見も今のところないようである(木製ということで、発見は難しいと考えられている)。

アシェラ像に関する『旧約聖書』の記述のほとんどは申命記的な文脈でしか見出されないのだが、そこにおいてアシェラ像はもっぱら異教徒的な影響を示唆するものとしてしか語られないことは既に見た。しかし、アシェラという名前こそ見られないものの、『創世記』には祭壇を造りそこに木を植えるという行為が登場する。「アブラハムは、べエル・シェバに一本のきょりゅうの木を植え、永遠の神、主の御名を呼んだ」(『創世記』21:33)。

おそらくこの木はアシェラ像に関連があるのではないかという想定は以前からなされていた(2)。

さらに木とアシェラとの結びつきは、ただ単にアシェラ像が木製の彫像であったということを超えた意味合いがあったのかもしれない。『エレミヤ書』17:2は、アシェラ像を「どの緑の木の下にも、高い丘、野の山の上にもある」と述べている。おそらくは、高い丘の木の下で行われた何らかの儀式が考えられていたのだろう。ホラデイによれば、この表現は『ホセア書』の4節に由来していると言う(3)。

「ぶどう酒と新しい酒は心を奪う。

わが民は木に託宣をもとめ

その枝に指示を受ける。

淫行の霊に惑わされ

神のもとを離れて淫行にふけり

山々の頂でいけにえをささげ

丘の上で香をたく。

樫、ポプラ、テレビンなどの木陰が快いからだ」。

この箇所がアシェラ像を念頭に書かれたのかどうかについては決着がついていないし、そもそも決着がつくのかどうかも判らないが(J・デイはアシェラ像への示唆をここに見いだしているが(4)、オーリアンは全面的に否定している(5))、少なくとも非常に古いタイプの儀式が関係していることはまず間違いないことである。(おそらくは死と復活に関わる儀式であったに違いあるまい。興味深いことに、レスリー・ウィルソンは、こうしたアシェラ像に対する断片的な言及と、『創世記』(35:8)や『士師記』(4:5-6)に登場するデボラ(おそらく一種の女神のような存在だったに違いない。それは「なつめやしの木の下に座を定め」ていた)をつなぎ合わせ、そこに関係する雑多な要素(「ぶどう酒」、「泣き叫ぶ」、「木」)から補助線を引き、それらの補助線が交わる一点にディオニューソスの姿を見ている。少なくともディオニューソスのクレタ島における古形である蛇をかかげる女神をウィルソンは見ている。この想定には心をそそる何かがある。だが勘違いしないでいただきたい。ここから「アシェラ=ディオニューソス」という等式を引き出さそうなどと単純に考えてはならない。むしろ固有名という形で凝固したものの背後にどれほどの広がりをもつ意味的連関を指摘出来るかが真の問題なのである)。

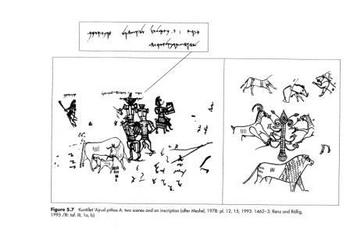

さて、以上のことは文献の枠内にとどまる限り推測の域を出るはずのない議論にしかならないわけだが、ある考古学的発見がそのような事態を一変させてしまった。クンティレット・アジュルド遺跡から発掘されたピトスという土器の壺に描かれた描画がそれであるが、その中でも特に「サマリアのヤハウェとそのアシェラにより私はあなたを祝福する」という文字が書き込まれた“pithos A”と呼ばれる描画が1970年代から多くの学者の解釈の対象となった。“pithos A”には大別して二つのシーンに分けられるが、“pithos A”及び[Scene.1]と [Scene.2]の拡大図を下に示しておこう([Scene.1]の上のボックスは書き込まれた文字を拡大したもの)(6)。

“pithos A”

[Scene.1]

[Scene.2]

この“pithos A”(とくにその[Scene.1])については、ⅰ)書き込まれた文字の解釈、ⅱ)描画の解釈、ⅲ)文字と描画の関係のそれぞれが問題となったが、ⅰ)については、若干の問題点がないではないにせよ、「サマリアのヤハウェとそのアシェラにより私はあなたを祝福する」と解して大過ないと思われる。そしてⅲ)についても、無関係と考える研究者もいないわけではないが、やはり何らかの関係を想定しようとする見解が多数派を占めていると考えて間違いないだろう。やはり、大きな問題となるのはⅱ)の描画の解釈なのである。

本格的な解釈はギルラの論文あたりから始まったのだろう(7)。彼は、ここで言及されている「アシェラ」とは「聖域」ではなく(クンティレット・アジュルド遺跡の発掘者メッシェルは当初そのように想定した)女神またはそのシンボルであり、ヤハウェの配偶女神であると想定した上で、この描画の前景に描かれている二つの像はヤハウェとアシェラであると主張する。左側の像は牛のような特徴を備えているので、北イスラエル王国の伝統に従ってここでヤハウェは牛という形態で描かれていると推測する。

次に現われた特筆すべき研究は、ベック女史の美術史的なアプローチである。彼女は、ギルラの想定に対して、前景に描かれた二つの像が「エジプトの小人の神々の一群に対する集合名詞であるベス神を表わしていることには疑いの余地は全くない」と述べた(8)。ベス神がここで描かれているというこの想定は説得力ある論拠とともに提示されたため、その後の解釈においてほぼ定説化したと言って良いだろう。ただし「ベス神」といっても、それは特定の神であるわけではなく、短足で歌と踊りが好きな魔除けの神という一般的特徴以外は多種多様である。だからベックの主張はギルラの解釈を決定的に排除するものではなかったと思われる。

ディーヴァーは新たな観点からこの描画を解釈し、背景にいてリラを奏でている者こそこの描画を解釈するための鍵を握っているのであり、それは玉座についた女神であり、アシェラそのものであると主張した。文字においてアシェラが言及されていて、画像にもアシェラが現れていることは、「アシェラが、古代イスラエルのある集団でヤハウェの配偶女神として崇拝されていたことを強く示唆」するものだ、と彼は述べるのである(9)。

いるのかという疑問が残るし、聖書で言及されるアシェラ(像)に音楽的な要素が付きまとっていないことも、ディーヴァーの解釈を受け入れるのを躊躇させる一因となっている。

おそらく同じような疑問が、ギルラの見解に沿った解釈に対しても提起できるだろう。つまり、前景の二つの像がそれぞれヤハウェとアシェラならば、一体リラを奏でているのは誰なのかという疑問が自ずと出てくるし、ヤハウェとアシェラがなぜベス神として描かれるのか説明されなければならない。もし描画の焦点がベス神であるならば、それが刻印された文字で言及されないのは不可解である。このような疑問を呈しながら、オーリアンは、描画と文字とはおそらく「たまたま隣り合っただけの関係しか持っていない」のではないかと推測した(10)。

だが全く同じ論拠から、全く違うことを引き出すこともできるだろう。「ヤハウェとアシェラがなぜベス神として描かれるのか」という問いを立てるとき、オーリアンの念頭には、ある独立した神格としての「ベス神」というイメージが浮かんでいたに違いない。だがここで念頭に浮かべるべきはそれと違ったイメージでなければならない。エジプトの文化圏から神がカナーンの地にやって来たとき、その神を奉ずる人々とそれを迎い入れる人々の間に、後のイスラエルのように排他的空気が存在していなかったならば、つまり、ブルケルトの言葉を用いるならば(註(1)参照)「最も重要な神々は最終的には同一でなければならない」という信念が共有されていたならば、一方のベス神と他方のヤハウェ(とアシェラ)が同一のものとして描かれたとしても不思議ではないし、そのことに対して「なぜ」と問うこと自体がむしろ可笑しなことである、とも言える。ゼーヴィットがベス神に関して次のように言っているのは非常に的確なことだと思われる。

「エジプトで、ベスの像は、ベス、アハ、ハイエト、ソプドゥ、テテテヌを含む多くの異なった神々を表象するのに用いられたし、様々な時代で、アモンやホルスと、ときにはバアルやレシェフとも結びつけられた。この可塑性は、エジプトにおけるベスの像がベス神を表わす偶像として自動的に考えられることはできなかったということを示している。・・・ベスの像がエジプトの北の隣接部族から借用されたとき、それは神性を表わす偶像として知覚されたことは明らかだが、その偶像にはほとんどわずかしか負荷されたものはなく、その土地その土地の伝統にしたがって意味を満たし扱うことができるような偶像だった」(11)。

つまり、あの描画に描かれたものがかりにベス神であったとしても、ベス神そのものには定まった意味が付与されていたわけではなく、その土地の伝統に従って意味づけられたのである。したがって、あの描画に描かれているのは「歌と踊りが好きなベス神」(たぶん対になっている)とリラ奏者であろう。しかしそれと同時に、その対をなす神は、迎い入れる側にとっては、ヤハウェとそのアシェラであるということも可能であるし、むしろそうした柔軟な相互解釈の方が常態であったはずなのだ。後の「金の小牛」をめぐる大殺戮からは全く信じられないことであるが、この描画におけるヤハウェは歌と踊りに包まれていた。もっとも、下に示すように、その痕跡が『旧約聖書』に全く見出されないというわけではないのだが。

「新しい歌を主に向かって歌え。・・・

琴に合わせてほめ歌え

琴に合わせて、楽の音に合わせて」(『詩篇』98:1,5)。

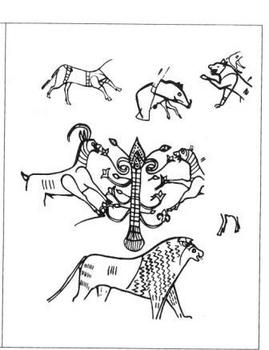

さて、[Scene.2]であるが、この中央を占める木製の彫像(?)はアシェラであろうと想定する研究者は多い。この描画には、ライオン、雌ライオン、二頭のノヤギ(木にかじりついているような姿で描かれている)、馬、イノシシなどの動物が描かれている。これは、やはりある種のヴァージョンのベス神の意味が投影されていると考えるべきだろう。ゼーヴィットによれば、ベス神はキプロスに入り込むと「動物の支配者」と見なされるようになったという(12)。

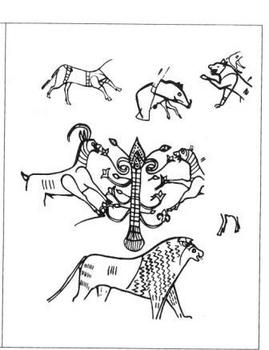

動物を従える女神というモチーフはおそらく旧石器時代にまで遡るものだが(よく知られたものとして「地母神(グレートマザー)」もこの範疇に入る)、それはバッハオーフェン/ユングが想定したこととは違い、女性原理とはおそらく無関係である。むしろそれは共同体の原理とでも言うべきもので、男性を表わす動物の犠牲の上に築きあげられ存続させられる共同体の大義を女性によって象徴したものである。そのような象徴は戦闘がありうるところには必ず見出されるものであり、カナーン地方もご多分にもれず動物を踏みつけにする残忍な女神像には事欠かなかった。一つだけ掲げておこう(13)。

この画像の中央の女神は右手に植物(たぶんハスかエジプト・スイレン)、左手に蛇をもち、それぞれエジプトの神であるミンとレシェプに差し出しているかのようである(14)。この画像は、クンティレット・アジュルドの描画よりも数百年古いものなので、まだエジプトの様式をそのまま引きずっているところがあるが、この女神の両脇にいる二柱の神が従順な動物へと変化し、女神そのものが更にカナーンの地で独特の様式化を遂げるとき、[Scene.2]の中央に示された彫像に変貌したのだと想定することは可能なのではないかと思われる。おそらく先程のベス神と同じように、女神そのものには内在的な意味はないのかもしれない。しかし、女神が持っていたものもそれ自体意味のないものだったと想定するわけにはいかない。おそらく、ハスも蛇も死後の再生ないしは不死性の象徴だった。それを所有しているが故に女神は尊いのであり、その不死性を願ってこそ動物(に見立てられた男たち)は自らの命を捧げるのである(イシスとオシリスの関係が明瞭に示しているように)。

[Scene.2]の中央に描かれているのは、ハスまたはスイレンと蛇が融合し様式化されたものではなかったのか。エジプトからカナーンの地に流入したものは神々だけではなかったし、イスラエルの内面にもっと深く関わるものでエジプト起源のものは少なからずある。おそらくモーセと彼が駆使したと思われる魔術もエジプト起源であったと思われるが、ここにもやはり蛇が登場するのである。「炎の蛇」による被害者が続出した折にモーセが主に祈りを捧げた場面である。

「主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれたものがそれを見上げれば、命を得る」。モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に掲げた。蛇が人をかんでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと、命を得た」(『民数記』21:8-9)。

レスリー・ウィルソンは、この『民数記』のこの記述はアシェラを指し示していると結論づけたが(15)、そのような結論にどのような道筋に沿って到達したのかを次に跡づけてみることにしたい。(つづく)

註

(1)ブルケルトが『古代秘儀』で指摘したように、古代の秘儀宗教は、その言葉が示唆することとは正反対に、きわめてオープンな人と人との交流を前提にしていた。古代では、神々が多くの異名(神名)をもつことは当たり前なことであったが、その理由をブルケルトは次のように説明した。「こうしたすべてのことを神学的に正当化するものは、神々は嫉妬から自由である―有名なプラトンの命題が伝えているように「なぜなら神々の合唱隊には妬みというものがないのだから」(『パイドロス』247a)―という確信の内に与えられているのみならず、最も重要な神々は最終的には同一でなければならない、という想定のうちにも与えられている」(Walter Burkert:Antike Mysterien,p.21)。

(2)W.L.Reed:The Asherah in the Old Testament,1949.

(3)W.Holladay:On Every High Hill and Under Every Green Tree.Vetus Testamentum11(1961),p.170-76.

(4)J.Day: A Case of Inner Scriptural Interpretation, in Journal of Theological Studies 31(1980),p309-19.

(5) S.M.Olyan: Asherah and the Cult of Yahweh in Israel, p.19.

(6) Z.Zvit:The Religions of Ancient Israel,p.382.

(7) M.Gilula:To Yahweh Shomron and to his Asherah,Shnaton,3(1978/1979)129-37.

(8) P.Beck:The Drawings from Horvat Teiman(Kuntillet Ajrud),Tel Aviv 9(1982),p.29.

(9) W.Dever:Asherah,Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet Ajrud, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 255(1984),p.30.

(10) Olyan,op.cit.,p.30.

(11) Z.Zvit,op.cit.,,p.388.

(12) Ibid.

(13) I.Cornelius: The Many Faces of the Goddess,Plates5.4.

(14) Cornelius,op.cit.,p.49.

(15) L.Wilson:The Serpent Symbol in the Ancient Near East,p.215.

20世紀後半の旧約聖書学は、古代のイスラエルの民の一神教的信仰形態の起源を尋ねるという形をとりながら、その元来の信仰形態がおよそ一神教的ではなかったことを証拠だてるという全く異質な方向にラディカル化していったように見える。そうした方向転換を促した最大の要因とも言えるのがアシェラにかかわると思われる考古学的発見であり、アシェラをめぐる論争であった、と言って良いと思われる。アシェラをめぐる論争は、その細部には未解決の部分を多く(あまりに多く)残しながらも、基本的な部分に関しては緩やかな合意が形成されたと言えるだろう。つまり、アシェラという(像が象徴する)女神は、『旧約聖書』の記述がそう思い込ませたように、元来一神教的であったイスラエルの宗教に外部から入り込んできた異教徒の女神なのではなく、恐らくはヤハウェの配偶神であった。ヤハウェもかつては一群の神々の集まり(エルを最高神とする神々の集団)の中の一神であったのだろう。しかし、イスラエルの民の意識においてエルとヤハウェはいつの間にか混淆(融合)し、かつてエルが占めていた座にヤハウェが就いてしまった。それに応じて、かつてはエルの配偶神だったアシェラもヤハウェの配偶神へと、いわば横滑りのように移行したのだろう。こうしたことは直接証明できることではないにせよ、クンティレト・アジュルドの碑文はそのように推測するように研究者たちを強く駆り立てたのである。

このような旧約聖書学の動向を踏まえて、おらくはかつてのイスラエルの民の信仰生活に深く根ざしていた女神アシェラがたどった運命を少し跡づけてみたい。そして、そこからいかなる興味深い問題が浮上してくるのかを指摘することがこの論文の目的である。

1. 申命記的パースペクティヴ

アシェラとは何か。申命記とは何か。これらについての辞書的な説明を下す代わりに、『旧約聖書』の中から典型的と思われる箇所を引き合いに出すことが、それらの事象を理解する最も簡便な方法であると思われる。まず典型的と思われる箇所を見ることにしよう。それは『出エジプト記』の34節で、主がモーセに語りかける箇所である(訳は新共同訳による。以下すべて同じ)。

「主は言われた。「見よ、私は契約を結ぶ。わたしはあなたの民すべての前で驚くべき業を行う。それは全地のいかなる民にもいまだかつてなされたことのない業である。あなたと共にいるこの民は皆、主の業を見るであろう。私があなたと共にあって行うことは恐るべきものである。わたしが、今日命じることを守りなさい。見よ、私はあなたの前から、アモリ人、カナン人、ヘト人、ペリジ人、ヒビ人、エプス人を追い出す。よく注意して、あなたがこれから入って行く土地の住民と契約を結ばないようにしなさい。それがあなたの間で罠とならないためである。あなたたちは、彼らの祭壇を引き倒し、石柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒しなさい。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を熱情といい、熱情の神である。その土地の住民と契約を結ばないようにしなさい。彼らがその神々を求めて姦淫を行い、その神々にいけにえをささげるとき、あなたを招き、あなたはそのいけにえを食べるようになる。あなたが彼らの娘を自分の息子にめとると、彼女たちがその神々と姦淫を行い、あなたの息子たちを誘ってその神々と姦淫を行わせるようになる」(『出エジプト記』34:10~16)。

まず考慮しておくべきことは、ここで語っている者がいかなるものであるかという点である。それは「主」、しかも自らを「熱情の神」と規定する「主」である。ただし注意しておきたいのは、新共同訳が「熱情」と訳している語(qna)の英訳は例外なく“jealous”となっているということである。しかも文脈的にも“jealous”という英単語が想起させる普通の意味を生かして、ここで主は自らを「嫉妬深い神」と規定していると言うべきではないだろうか。

念のために、“qna”という語が使われている箇所をすべて見ておこう。それは、上で引用した箇所を除けば、『旧約聖書』の中でわずか5回しか登場していない。しかし使用頻度の少なさはその語の重要性を測る指標になるわけでは決してない。“qna”は『出エジプト記』の20節でかの「十戒」が語られる有名な箇所で使われているからである。それら5つの箇所を順に見ておこう。

「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない。

あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたしは主、あなたの神。わたしは熱情の神である。わたしを否む者には、父母の罪を子孫に三代、四代までも問うが、わたしを愛し、わたしの戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える」(『出エジプト記』20:3~6)。

「あなたたちは注意して、あなたたちの神、主があなたたちと結ばれた契約を忘れず、あなたの神、主が禁じられたいかなる形の像も造らぬようにしなさい。あなたの神、主は焼き尽くす火であり、熱情の神だからである」(『申命記』4:23~24)。

『申命記』5:7~9。ここは『出エジプト記』の「十戒」と同じなので、引用は省略する。

「あなたの神、主を畏れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神、主は熱情の神である。あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の面から滅ぼされないようにしなさい」(『申命記』6:13~15)。

以上で判るように、“qna”は「熱情の神(al qna)」という形でしか用いられていない。文脈から判断すると、以上はすべて偶像崇拝禁止の文脈であり、偶像という形の異教徒の神々(太陽神や冥界の神々)、「周辺諸国の神々」に走ろうとする者には容赦なく鉄槌を食らわそうとする神に対する属性として“qna”が用いられていることが判る。それに対する訳語として「嫉妬深い」という語が回避されたのは、思うに嫉妬というある意味で下劣な属性を事もあろうに神に対して用いることが憚られたということも考えられるし、上の引用で明らかなようにすべてを焼き尽くす「炎」という比喩に重きをおいたためでもあっただろう。しかし、あくまで「炎」は比喩にすぎず、その比喩の本体は他の神々との共存には我慢がならないというメンタリティーである。したがって、「熱情の神」という訳は、比喩と比喩されるべきものを(おそらくあえて意図的に)混同したことに由来し、「焼き尽くす火」という抽象的な意味に希薄化することによってその語に含まれる特殊な文脈を忘却させるリスクをもつことを考えるならば、やはり「嫉妬深い神」という訳語を選ぶほうが正しいように思う。したがって、以下では「嫉妬深い神」という訳語を使うことにしたい。

「嫉妬深い神」は「わたしをおいてほかに神があってはならない」と命ずる。これは宗教的純粋性の要求であると同時に、あるいはそれ以上にイスラエル民族にとって異質なものをすべて排除し自民族固有の旗印のもとに集結させようとする自民族中心主義的な政治的イデオロギーの提唱でもあった。このようなナショナリスティックなイデオロギーは、先駆的な預言者たちによって準備されながら『列王記』、『出エジプト記』、『申命記』などに鮮明に表明されたが、それらを代表してもっとも律法的色彩の強い『申命記』の名をもってこのイデオロギーを呼ぶことが慣例になっている。たとえば、このようなイデオロギーに基づいて異民族の宗教に由来する偶像を破壊しそれに仕える人々を放逐する運動がたびたび行われたのだが、その中で徹底性において際立っていたヨシア王の改革が「申命記改革」と呼ばれているのが典型的な例である。

「嫉妬深い神」のもとで語る宗教指導層にとって、他民族の神々やそれをシンボライズする偶像を祀るのは、「十戒」の最初の戒めに背くという意味で最も重大な罪ということになる。しかし、なぜそこまで他民族の神々に信を置くことを問題視するのかという(素朴な)疑問を抱く人も多いはずだ。そのことに対するアプリオリな理由は存在しないと思う。むしろ、「十戒」的な律法は、相次ぐ政治的混乱(それはやがて国家の消滅、バビロン捕囚、民族消滅の危機につながって行くのだが)という憂慮すべき結果が引き起こされてしまった時点から回顧的に見て、そうした事態を引き起こしてしまったのは他民族の神に走ったイスラエルの民の軽信の故だということを前提にしたうえで、「あなたには、わたしをおいてほかに神があってはならない」と戒めるのである。『旧約聖書』を最終的に完成させた者とっては、イスラエルの民の国家が消滅したということは所与の事実であったから、『旧約聖書』は消滅の物語りという意味合いを持っていた。したがって、それはまず最初に消滅の原因を語らなければならなかった。アダムとイヴが蛇に唆されて神の言いつけに背き木の実を食べることによって楽園から追われるという寓話から『旧約聖書』が始まるのは、聖書編纂者が国家消滅の最も遠い遠因を示唆したかったがためである。しかし同時に、国家消滅・民族四散からの解放の途も示唆されていた。聖書編纂者たちは、その途をモーセによるエジプト脱出という過去に投影したのである。もっともこの出来事は決して過去の出来事としてのみ描かれたわけではない。モーセは約束の地を前にして死ぬ。約束の地に戻るという大事業はまだ未完のままであったし、しかもその事業が果たされるには厳しい条件が課されていた。すべての国民が主との契約を厳密に守って暮らすような「祭司の王国」が成立しなければならないというのであるが(『出エジプト記』19:6)、この不可能とも見える要求こそが申命記的な理想であった。

以上述べたような歴史観や律法上の理想が『旧約聖書』のバックボーンをなしていることは確かだが、しかしそこからそれらがイスラエル民族における唯一の考え方であったという結論が自ずと出てくるわけではないし、またそれがイスラエルの伝統の唯一正当な継承者であったということも直ちに帰結するわけではない。それは、イスラエルの変転する宗教的・政治的な諸党派の中の(確かに、有力ではあっただろうが)一派にすぎなかった。また特に、歴史に関わる記述においては、『出エジプト記』が典型的に示しているように、『旧約聖書』には「歴史の書き換え」に満ち溢れている。あるべき未来を過去に投影したり、未来の出来事から過去を解釈したりといった歴史に対する作為的な姿勢が全編に見られるために、申命記的な理念に関わる限りでの歴史叙述には特段の注意と用心が必要である。それは、自己の理想に合致しないものは容赦なく多民族のものの方に放擲しようとする。懐疑的な見方をとる研究者の中には、申命記的歴史観はかえって自民族の過去を一面的なものに歪曲してしまったという捉え方をする者もいる。おそらく「アシェラ」の運命もそのような観点から見られなければならないのである。

「アシェラ」の方に視線を移す前に、もう一つ引用をしてみることにしよう。北イスラエル王国滅亡前後という文脈において、主の命令(申命記的理想)に対してかたくなに耳を傾けようとしない人々を弾劾するという意図が込められた箇所を見てみよう。

「彼らは主の掟と、主が先祖たちと結ばれた契約と、彼らに与えられた定めを拒み、空しいものの後を追って自らも空しくなり、主が同じようにふるまってはならないと命じられたのに、その周囲の諸国の民に倣って歩んだ。彼らは自分たちの神、主の戒めをことごとく捨て、鋳像、二頭の子牛像を造り、アシェラの像を造り、天の万象にひれ伏し、バアルに仕えた。息子や娘に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、自らを売り渡して主のめに悪とされることを行い、主の怒りを招いた。主はイスラエルに対して激しく憤り、彼らを御前から退け、ただユダの部族しか残されなかった」(『列王記下』17:15~18)。

ここでも唯一神であるヤハウェとの契約を破り、異教徒の神々に走ったことがイスラエルの破滅の原因であるという申命記的な因果論が展開されているわけだが、ひょっとしたら実際にあったのは対外的に協調的で融和的な態度で臨もうとする派と民族的純粋性を堅持しようとする派の対立があっただけなのかもしれない。そしてそのような対立は、どのような国でもそうであるように、リアル・ポリティクスにおいてその都度どちらかの方向に決まるものでしかありえない。しかしイスラエルの国内においていずれが政治的に勝利を収めたかということは重要なことではない。その双方を含むイスラエルの民族的統一そのものが、いずれは外敵によって消滅させられたのであるから。しかし政治的に消滅の憂き目にあったとしても、宗教的には申命記の思想が残ったのである。そしてその時、目立たないが未曽有のことが生じた。古代宗教においては通念とされていた地域や文化を超える横断性を意図的に断ち切る宗教思想が文書という形で残されたからである。異質な人間の交流の過程において交換され共有されるのは食べ物のような生活必需品ばかりではない。神々も交換の対象になるのだ(1)。そこには、文化や国の違いにも関わらず人間が人間として同一であることに対する信念があったはずだが、上に掲げた『出エジプト記』34節がいみじくも指摘したように、まさにそのような信念をこそ諸悪の根源として申命記的イデオロギーは捉え、その流入を阻止しようとしたのである。しかし、これはかなり非人間的な要請であったと言うのは言い過ぎになるだろうか。

2. 再び見出された女神

そのようなイデオロギーが撲滅の対象としたものは、先程引用した『列王記下』17節によると「鋳像、二頭の子牛像、アシェラの像、天の万象、バアル」である。その前後の文脈をみると、イスラエルの民は「主が先祖たちと結ばれた契約」を無視して、「周囲の諸国の民」に同調することによって、それらの神々に走ってしまったと読むように申命記の史家は誘導している。しかも周辺の諸国の民は「息子や娘に火の中を通らせ」るといった野蛮な行為や(幼児の供犠を指す)、「占いやまじない」といった非合理的な信仰にいまだすがっていることを嘆き悲しむのだ。

だが、このような記述が正鵠を得ているとすれば、イスラエルの民の「先祖」が神と交わした契約にはそもそもの始めからそのような残忍な行為や不合理な信仰はなかったはずであるが、これは容易く反駁できる。「幼児を犠牲にする」という習俗を背景にしなければアブラハムとイサクのエピソードは意味をなさないだろうし、『出エジプト記』13節の「初子の奉献」の命令も全く中に浮いてしまう。『創世記』の族長やモーセは、しばしば呪術を思わせる小道具を手にしていた(蛇が巻きついている杖を手にもつモーセ)。

「仔牛像」はきわめて深刻な事態をしばしば引き起こした。イスラエル王国分裂の張本人であるヤロブアムは「金の小牛を二体造り、人々に言った。「あなたたちはもはやエルサレムに上る必要はない。見よ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神である。」」(『列王記上12:28』)。『出エジプト記』32節の「金の小牛」のエピソードにもほぼ同じ発言(こちらは、アロンの口から発せられたものだが)が見られる)。おそらく、『列王記下』17節には矛盾が深刻な形で露呈しているように思われる。一方で、「牛」とは太古からの宗教的儀式の中心にある存在であり、供犠とそれに続く饗宴に無くてはならないものであった。他方で、申命記の史家は古く非合理な要素を排除しようとして供犠や占いやまじないを排撃しようとする。それはマックス・ヴェーバーが読み取ろうとしたように「魔術からの解放」、あるいは「合理化」のプロセスの端緒であったかもしれないが、ここで肝心なのはそうした考え方が後発のものであるということだ。しかし、申命記の史家はこの合理化の態度を「先祖」と神との契約に由来するものとなし、伝統的な祭儀中心の宗教生活を、歴史から追放して空間的に「周辺諸国」に割り振ってしまった。だが、葛藤はイスラエルと周辺諸国の間にではなく、イスラエル国内に間違いなく存在した。そして「先祖が神と交わした契約」をごく単純な意味で歴史的に考えるならば、祭儀中心の宗教こそがそれに当たるのであり、後発の合理的な宗教観はむしろそれを革新するために遅まきながら現われたと考えなければならないのである。

さて、「アシェラ」に関しても、以上のような観点から考えられなければならない。アシェラ(像)は、これまでの引用でもそうだったが、ほとんど決まってバアルとともに登場する。確かにともにウガリト神話に出てくる(女)神であるのだから、それ自体不当なこととは言えないのだが、しかしながら申命記の史家がアシェラをバアルとともに登場させたのは、それらがともに「周辺諸国」に由来することを強調することを狙ったことは明らかである。しかし、はたして「アシェラ」はイスラエル固有のものではなかったのだろうか。

ところで、これまで「アシェラ」そのものについては何も述べてこなかった。実は、それがどのようなものであるかを『旧約聖書』はほとんど具体的に語ってはいない。むしろそれに関して「造る」(『列王記上14:15』)、「立てる」(『列王記上14:23』)などの動詞が用いられていて、「アシェラの彫像を造る」(『列王記下21:7』)などの言い回しから、それは木(ナツメヤシではないかという推測が一般的)を削って造られる細長い像であろう、という程度のことしか判明していない。アシェラ像の考古学的な発見も今のところないようである(木製ということで、発見は難しいと考えられている)。

アシェラ像に関する『旧約聖書』の記述のほとんどは申命記的な文脈でしか見出されないのだが、そこにおいてアシェラ像はもっぱら異教徒的な影響を示唆するものとしてしか語られないことは既に見た。しかし、アシェラという名前こそ見られないものの、『創世記』には祭壇を造りそこに木を植えるという行為が登場する。「アブラハムは、べエル・シェバに一本のきょりゅうの木を植え、永遠の神、主の御名を呼んだ」(『創世記』21:33)。

おそらくこの木はアシェラ像に関連があるのではないかという想定は以前からなされていた(2)。

さらに木とアシェラとの結びつきは、ただ単にアシェラ像が木製の彫像であったということを超えた意味合いがあったのかもしれない。『エレミヤ書』17:2は、アシェラ像を「どの緑の木の下にも、高い丘、野の山の上にもある」と述べている。おそらくは、高い丘の木の下で行われた何らかの儀式が考えられていたのだろう。ホラデイによれば、この表現は『ホセア書』の4節に由来していると言う(3)。

「ぶどう酒と新しい酒は心を奪う。

わが民は木に託宣をもとめ

その枝に指示を受ける。

淫行の霊に惑わされ

神のもとを離れて淫行にふけり

山々の頂でいけにえをささげ

丘の上で香をたく。

樫、ポプラ、テレビンなどの木陰が快いからだ」。

この箇所がアシェラ像を念頭に書かれたのかどうかについては決着がついていないし、そもそも決着がつくのかどうかも判らないが(J・デイはアシェラ像への示唆をここに見いだしているが(4)、オーリアンは全面的に否定している(5))、少なくとも非常に古いタイプの儀式が関係していることはまず間違いないことである。(おそらくは死と復活に関わる儀式であったに違いあるまい。興味深いことに、レスリー・ウィルソンは、こうしたアシェラ像に対する断片的な言及と、『創世記』(35:8)や『士師記』(4:5-6)に登場するデボラ(おそらく一種の女神のような存在だったに違いない。それは「なつめやしの木の下に座を定め」ていた)をつなぎ合わせ、そこに関係する雑多な要素(「ぶどう酒」、「泣き叫ぶ」、「木」)から補助線を引き、それらの補助線が交わる一点にディオニューソスの姿を見ている。少なくともディオニューソスのクレタ島における古形である蛇をかかげる女神をウィルソンは見ている。この想定には心をそそる何かがある。だが勘違いしないでいただきたい。ここから「アシェラ=ディオニューソス」という等式を引き出さそうなどと単純に考えてはならない。むしろ固有名という形で凝固したものの背後にどれほどの広がりをもつ意味的連関を指摘出来るかが真の問題なのである)。

さて、以上のことは文献の枠内にとどまる限り推測の域を出るはずのない議論にしかならないわけだが、ある考古学的発見がそのような事態を一変させてしまった。クンティレット・アジュルド遺跡から発掘されたピトスという土器の壺に描かれた描画がそれであるが、その中でも特に「サマリアのヤハウェとそのアシェラにより私はあなたを祝福する」という文字が書き込まれた“pithos A”と呼ばれる描画が1970年代から多くの学者の解釈の対象となった。“pithos A”には大別して二つのシーンに分けられるが、“pithos A”及び[Scene.1]と [Scene.2]の拡大図を下に示しておこう([Scene.1]の上のボックスは書き込まれた文字を拡大したもの)(6)。

“pithos A”

[Scene.1]

[Scene.2]

この“pithos A”(とくにその[Scene.1])については、ⅰ)書き込まれた文字の解釈、ⅱ)描画の解釈、ⅲ)文字と描画の関係のそれぞれが問題となったが、ⅰ)については、若干の問題点がないではないにせよ、「サマリアのヤハウェとそのアシェラにより私はあなたを祝福する」と解して大過ないと思われる。そしてⅲ)についても、無関係と考える研究者もいないわけではないが、やはり何らかの関係を想定しようとする見解が多数派を占めていると考えて間違いないだろう。やはり、大きな問題となるのはⅱ)の描画の解釈なのである。

本格的な解釈はギルラの論文あたりから始まったのだろう(7)。彼は、ここで言及されている「アシェラ」とは「聖域」ではなく(クンティレット・アジュルド遺跡の発掘者メッシェルは当初そのように想定した)女神またはそのシンボルであり、ヤハウェの配偶女神であると想定した上で、この描画の前景に描かれている二つの像はヤハウェとアシェラであると主張する。左側の像は牛のような特徴を備えているので、北イスラエル王国の伝統に従ってここでヤハウェは牛という形態で描かれていると推測する。

次に現われた特筆すべき研究は、ベック女史の美術史的なアプローチである。彼女は、ギルラの想定に対して、前景に描かれた二つの像が「エジプトの小人の神々の一群に対する集合名詞であるベス神を表わしていることには疑いの余地は全くない」と述べた(8)。ベス神がここで描かれているというこの想定は説得力ある論拠とともに提示されたため、その後の解釈においてほぼ定説化したと言って良いだろう。ただし「ベス神」といっても、それは特定の神であるわけではなく、短足で歌と踊りが好きな魔除けの神という一般的特徴以外は多種多様である。だからベックの主張はギルラの解釈を決定的に排除するものではなかったと思われる。

ディーヴァーは新たな観点からこの描画を解釈し、背景にいてリラを奏でている者こそこの描画を解釈するための鍵を握っているのであり、それは玉座についた女神であり、アシェラそのものであると主張した。文字においてアシェラが言及されていて、画像にもアシェラが現れていることは、「アシェラが、古代イスラエルのある集団でヤハウェの配偶女神として崇拝されていたことを強く示唆」するものだ、と彼は述べるのである(9)。

いるのかという疑問が残るし、聖書で言及されるアシェラ(像)に音楽的な要素が付きまとっていないことも、ディーヴァーの解釈を受け入れるのを躊躇させる一因となっている。

おそらく同じような疑問が、ギルラの見解に沿った解釈に対しても提起できるだろう。つまり、前景の二つの像がそれぞれヤハウェとアシェラならば、一体リラを奏でているのは誰なのかという疑問が自ずと出てくるし、ヤハウェとアシェラがなぜベス神として描かれるのか説明されなければならない。もし描画の焦点がベス神であるならば、それが刻印された文字で言及されないのは不可解である。このような疑問を呈しながら、オーリアンは、描画と文字とはおそらく「たまたま隣り合っただけの関係しか持っていない」のではないかと推測した(10)。

だが全く同じ論拠から、全く違うことを引き出すこともできるだろう。「ヤハウェとアシェラがなぜベス神として描かれるのか」という問いを立てるとき、オーリアンの念頭には、ある独立した神格としての「ベス神」というイメージが浮かんでいたに違いない。だがここで念頭に浮かべるべきはそれと違ったイメージでなければならない。エジプトの文化圏から神がカナーンの地にやって来たとき、その神を奉ずる人々とそれを迎い入れる人々の間に、後のイスラエルのように排他的空気が存在していなかったならば、つまり、ブルケルトの言葉を用いるならば(註(1)参照)「最も重要な神々は最終的には同一でなければならない」という信念が共有されていたならば、一方のベス神と他方のヤハウェ(とアシェラ)が同一のものとして描かれたとしても不思議ではないし、そのことに対して「なぜ」と問うこと自体がむしろ可笑しなことである、とも言える。ゼーヴィットがベス神に関して次のように言っているのは非常に的確なことだと思われる。

「エジプトで、ベスの像は、ベス、アハ、ハイエト、ソプドゥ、テテテヌを含む多くの異なった神々を表象するのに用いられたし、様々な時代で、アモンやホルスと、ときにはバアルやレシェフとも結びつけられた。この可塑性は、エジプトにおけるベスの像がベス神を表わす偶像として自動的に考えられることはできなかったということを示している。・・・ベスの像がエジプトの北の隣接部族から借用されたとき、それは神性を表わす偶像として知覚されたことは明らかだが、その偶像にはほとんどわずかしか負荷されたものはなく、その土地その土地の伝統にしたがって意味を満たし扱うことができるような偶像だった」(11)。

つまり、あの描画に描かれたものがかりにベス神であったとしても、ベス神そのものには定まった意味が付与されていたわけではなく、その土地の伝統に従って意味づけられたのである。したがって、あの描画に描かれているのは「歌と踊りが好きなベス神」(たぶん対になっている)とリラ奏者であろう。しかしそれと同時に、その対をなす神は、迎い入れる側にとっては、ヤハウェとそのアシェラであるということも可能であるし、むしろそうした柔軟な相互解釈の方が常態であったはずなのだ。後の「金の小牛」をめぐる大殺戮からは全く信じられないことであるが、この描画におけるヤハウェは歌と踊りに包まれていた。もっとも、下に示すように、その痕跡が『旧約聖書』に全く見出されないというわけではないのだが。

「新しい歌を主に向かって歌え。・・・

琴に合わせてほめ歌え

琴に合わせて、楽の音に合わせて」(『詩篇』98:1,5)。

さて、[Scene.2]であるが、この中央を占める木製の彫像(?)はアシェラであろうと想定する研究者は多い。この描画には、ライオン、雌ライオン、二頭のノヤギ(木にかじりついているような姿で描かれている)、馬、イノシシなどの動物が描かれている。これは、やはりある種のヴァージョンのベス神の意味が投影されていると考えるべきだろう。ゼーヴィットによれば、ベス神はキプロスに入り込むと「動物の支配者」と見なされるようになったという(12)。

動物を従える女神というモチーフはおそらく旧石器時代にまで遡るものだが(よく知られたものとして「地母神(グレートマザー)」もこの範疇に入る)、それはバッハオーフェン/ユングが想定したこととは違い、女性原理とはおそらく無関係である。むしろそれは共同体の原理とでも言うべきもので、男性を表わす動物の犠牲の上に築きあげられ存続させられる共同体の大義を女性によって象徴したものである。そのような象徴は戦闘がありうるところには必ず見出されるものであり、カナーン地方もご多分にもれず動物を踏みつけにする残忍な女神像には事欠かなかった。一つだけ掲げておこう(13)。

この画像の中央の女神は右手に植物(たぶんハスかエジプト・スイレン)、左手に蛇をもち、それぞれエジプトの神であるミンとレシェプに差し出しているかのようである(14)。この画像は、クンティレット・アジュルドの描画よりも数百年古いものなので、まだエジプトの様式をそのまま引きずっているところがあるが、この女神の両脇にいる二柱の神が従順な動物へと変化し、女神そのものが更にカナーンの地で独特の様式化を遂げるとき、[Scene.2]の中央に示された彫像に変貌したのだと想定することは可能なのではないかと思われる。おそらく先程のベス神と同じように、女神そのものには内在的な意味はないのかもしれない。しかし、女神が持っていたものもそれ自体意味のないものだったと想定するわけにはいかない。おそらく、ハスも蛇も死後の再生ないしは不死性の象徴だった。それを所有しているが故に女神は尊いのであり、その不死性を願ってこそ動物(に見立てられた男たち)は自らの命を捧げるのである(イシスとオシリスの関係が明瞭に示しているように)。

[Scene.2]の中央に描かれているのは、ハスまたはスイレンと蛇が融合し様式化されたものではなかったのか。エジプトからカナーンの地に流入したものは神々だけではなかったし、イスラエルの内面にもっと深く関わるものでエジプト起源のものは少なからずある。おそらくモーセと彼が駆使したと思われる魔術もエジプト起源であったと思われるが、ここにもやはり蛇が登場するのである。「炎の蛇」による被害者が続出した折にモーセが主に祈りを捧げた場面である。

「主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれたものがそれを見上げれば、命を得る」。モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に掲げた。蛇が人をかんでも、その人が青銅の蛇を仰ぐと、命を得た」(『民数記』21:8-9)。

レスリー・ウィルソンは、この『民数記』のこの記述はアシェラを指し示していると結論づけたが(15)、そのような結論にどのような道筋に沿って到達したのかを次に跡づけてみることにしたい。(つづく)

註

(1)ブルケルトが『古代秘儀』で指摘したように、古代の秘儀宗教は、その言葉が示唆することとは正反対に、きわめてオープンな人と人との交流を前提にしていた。古代では、神々が多くの異名(神名)をもつことは当たり前なことであったが、その理由をブルケルトは次のように説明した。「こうしたすべてのことを神学的に正当化するものは、神々は嫉妬から自由である―有名なプラトンの命題が伝えているように「なぜなら神々の合唱隊には妬みというものがないのだから」(『パイドロス』247a)―という確信の内に与えられているのみならず、最も重要な神々は最終的には同一でなければならない、という想定のうちにも与えられている」(Walter Burkert:Antike Mysterien,p.21)。

(2)W.L.Reed:The Asherah in the Old Testament,1949.

(3)W.Holladay:On Every High Hill and Under Every Green Tree.Vetus Testamentum11(1961),p.170-76.

(4)J.Day: A Case of Inner Scriptural Interpretation, in Journal of Theological Studies 31(1980),p309-19.

(5) S.M.Olyan: Asherah and the Cult of Yahweh in Israel, p.19.

(6) Z.Zvit:The Religions of Ancient Israel,p.382.

(7) M.Gilula:To Yahweh Shomron and to his Asherah,Shnaton,3(1978/1979)129-37.

(8) P.Beck:The Drawings from Horvat Teiman(Kuntillet Ajrud),Tel Aviv 9(1982),p.29.

(9) W.Dever:Asherah,Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet Ajrud, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 255(1984),p.30.

(10) Olyan,op.cit.,p.30.

(11) Z.Zvit,op.cit.,,p.388.

(12) Ibid.

(13) I.Cornelius: The Many Faces of the Goddess,Plates5.4.

(14) Cornelius,op.cit.,p.49.

(15) L.Wilson:The Serpent Symbol in the Ancient Near East,p.215.

2010-02-03 04:06

nice!(0)

コメント(1)

トラックバック(0)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1447d6b0.8005080c.1447d6b1.44c466c2/?me_id=1213310&item_id=19904899&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6798%2F9784861106798.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

日本に来た卑弥呼のことである。 当初は阿修羅天神をなのりアークを守る。

by 谷 勤水 (2016-03-10 20:49)